東藝術倶楽部は、ゴッホが愛した藝術の国『ユートピア江戸日本』を紹介しています。

東藝術倶楽部

■ 解説付き浮世絵ギャラリー

|

タイトル | 無題(桜と花魁−雲升) | |||

| 絵 師 | 二代歌川豊国(歌川豊重) | ||||

| 作画期 | 文政〜天保期(1820年代〜1830年代前半) | ||||

| 判 型 | 大判縦一枚 | ||||

| 版 元 | 大黒屋平吉 | ||||

| 解 説 | 毎年、桜の咲く季節になると新吉原(以降吉原と略します)では仲の町と呼ばれるメインストリートに桜並木が出現します。吉原唯一の出入口大門(おおもん)から末端の水戸尻(すいどうじり)へと続き、吉原を大きく二分する通りが仲の町です。仲の町は通りの名ですから建物がある一画ではありません。桜の時期に合わせて、この期間だけわざわざ桜を移植するのです。このような贅が出来るのも吉原ならではのこと。遊女が華麗な姿で描かれていること、黒塗りの三つ歯下駄を履いていること、桜を欄干(注1)で囲っていることなどから吉原は仲の町での光景でしょう。満開の桜を背景に当時人気の花魁が描かれている図は、今で言えば人気アイドルの写真ともいえるものでしょう。 左上にある扇形の枠の中には、次のようにあります。 注1. 「・・・・大門口から水戸尻まで、青竹をもって欄干をつくり・・・・」(吉原大全) とあります。 |

||||

|

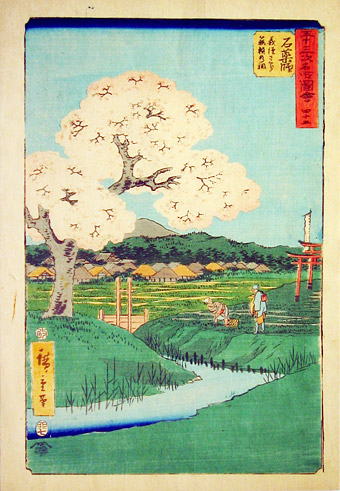

タイトル | 五十三次名所圖會 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠 | |||

| 絵 師 | 初代歌川広重 | ||||

| 作画期 | 安政二年(1855年) | ||||

| 判 型 | 大判縦一枚 | ||||

| 版 元 | 蔦屋吉蔵 | ||||

| 解 説 | この浮世絵は、ファン・ゴッホが描いたタンギー爺さんの肖像(ロダン美術館蔵)にある背景の浮世絵として知られています。ゴッホは浮世絵を単なる装飾、模写に使ったのではなく日本のイメージを表現するためのモチーフとして使ったということは、五井野画伯監修の歌川派浮世絵展の図録などにより明らかにされています。この図は「富士、桜、芸者」という日本のイメージの内、桜そして春夏秋冬の四季の内、春を表わすイメージとして捉えられ、ゴッホの浮世絵コレクションNo.73となっています。 |

||||