東藝術倶楽部は、ゴッホが愛した藝術の国『ユートピア江戸日本』を紹介しています。

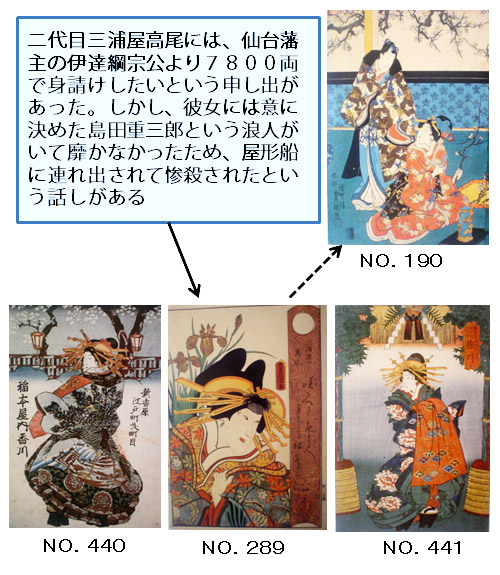

東藝術倶楽部

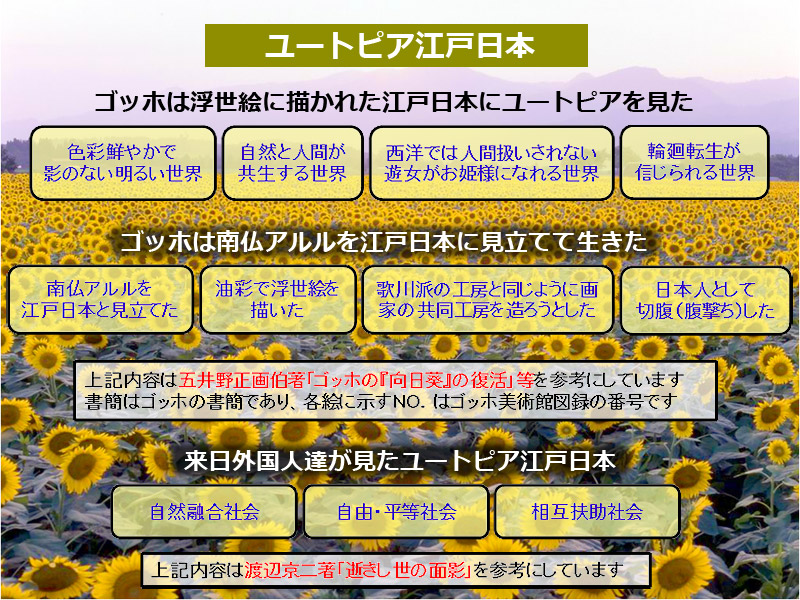

■ ユートピア江戸日本

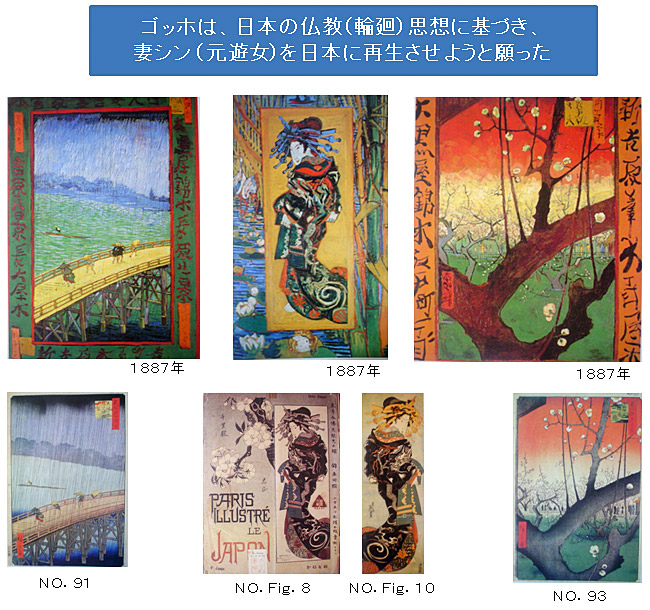

■ ゴッホは浮世絵に描かれた江戸日本にユートピアを見た。

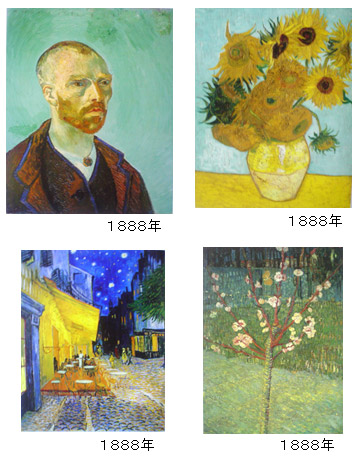

僕は灰色の絵画(タール画)の代わりとして、言わばピンクや、薄いあるいは鮮明な緑、薄い青、すみれ色、 黄色、オレンジ、きれいな赤を使うことに慣れる為に、僕はほとんど花束以外のものは描かなかった 。

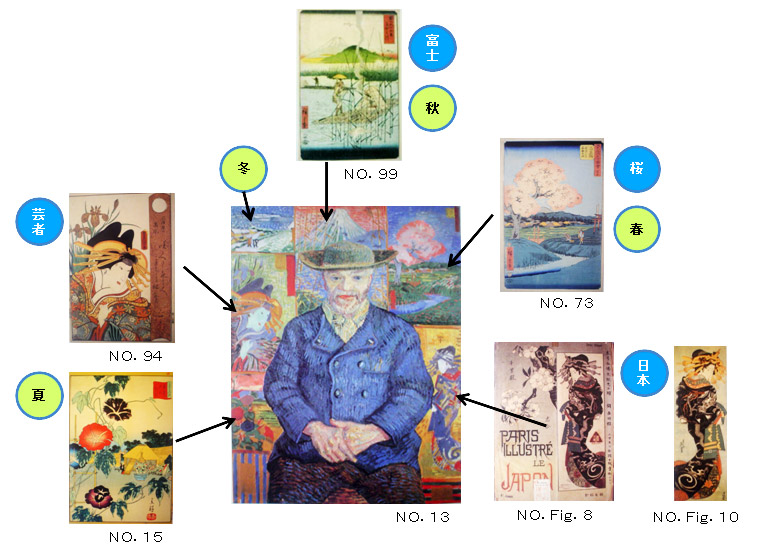

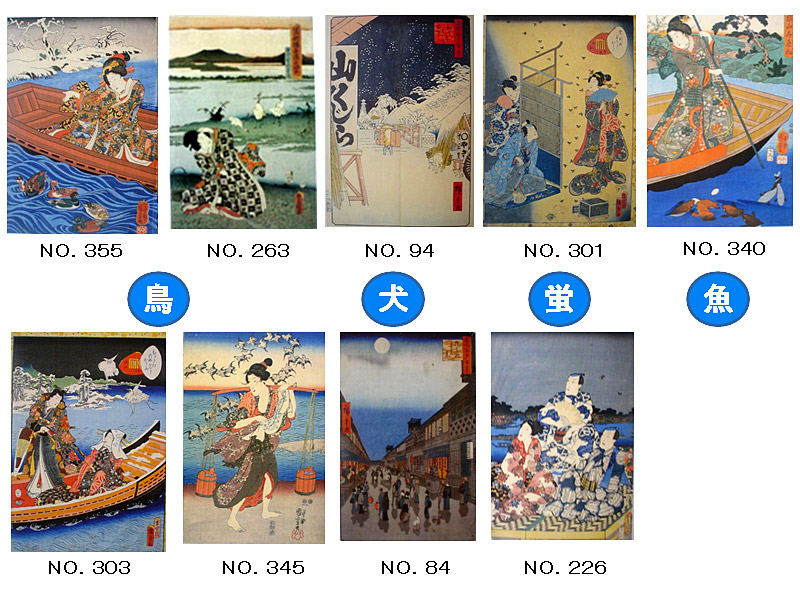

−書簡W1 1887年夏-秋− 日本芸術を研究するとあきらかに賢者であり、哲学者で知識者である人物に出会う。その人は何をして時を過ごしているのだろうか?地球から月までの距離か?いいや、ビスマルク政治の研究か?いいや、ただ一本の草の茎の研究だ。しかし、この草の茎がやがて彼にありとあらゆる植物を、次に四季を、自然の大スペクタクルを、ついには動物、さらに人物をデッサンさせるようになる。彼はそのようにして人生を過ごすが、人生は全てを描きつくすには余りにも短すぎる。どうかね。全てとは言わないが日本人がまるで自分自身が花であるかのように自然の中で生きていく、単純ではあるけれどそれこそ、我々に教育してくれる真の宗教ではないのか?

−書簡542 アルル1888年9月24日−

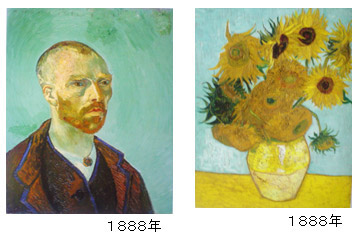

もし僕が高齢になるまで生きられたら、タンギー爺さんみたいになるだろう −書簡−

−書簡542 アルル1888年9月24日−

僕は前々から牧師が説教壇の高みからひどくののしって、断罪し、軽蔑するこの種の女に愛着、そうだよ、愛着と愛情を感じるのをおさえる事が出来なかった。

−書簡320 1883年9月6-7日頃−

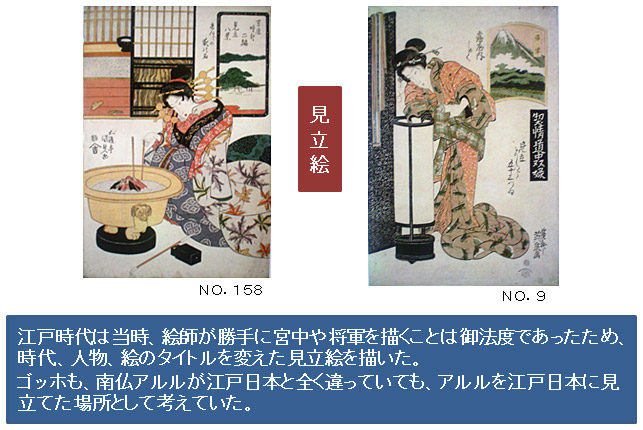

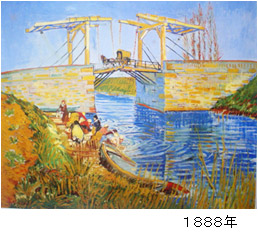

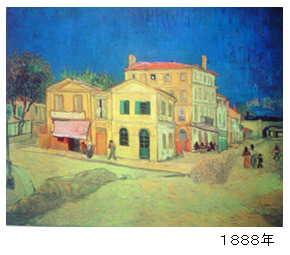

■ ゴッホは南仏アルルを江戸日本に見立てて生きた。

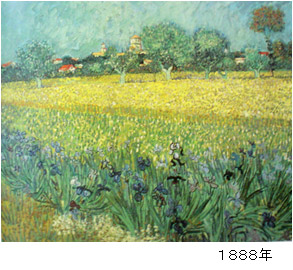

僕らは日本絵画を愛し、その影響を受け、全てのアンプレッショーニストの画家に共通することだが、それなら僕らはどうして日本へ、いうならば日本同様のところに行くということだ。それは南仏だろう?

−書簡500 アルル 1888年6月4日頃−

−書簡469 アルル1888年3月14日頃−

−書簡W7 1888年9月9日頃−

あなたに書くと約束したように、私には先ずこの地方が澄みきった空気と鮮明な色彩効果を持つ日本の美しさと同様に思われる土地として私には見えることを伝えることから始めたい。水は綺麗なエメラルド色の斑点を作り出し、我々がクレポンで見たような濃紺色の青を風景の中に添えている −書簡B2 アルル1888年3月− |

|

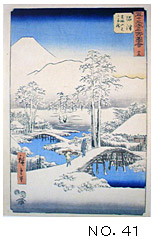

雪の光り輝く空を背景に雪をかぶった白い峰々の風景は全く日本人達が描いた冬景色のようだった −書簡463 アルル1888年2月21日− |

|

黄色と菫色の花が一面に咲いている野原に取り囲まれた小さな町、まるで日本の夢を見ているようだ −書簡500 アルル 1888年6月4日頃− |

|

このデッサンの制作をしなければならないんだよね? 日本のオリジナルデザイン集(版画本)のように6枚か10枚又は12枚で画帖にする。(中略)それに、僕がやりたいと思うのは君の所へいっている最初の鳥瞰図のデッサンだ

−書簡492 アルル1888年5月28日−

|

−書簡500 アルル1888年6月4日頃−

君と僕とで、やはり浮世絵の様な油絵を作っているんだ。−書簡555 アルル 1888年10月−

|

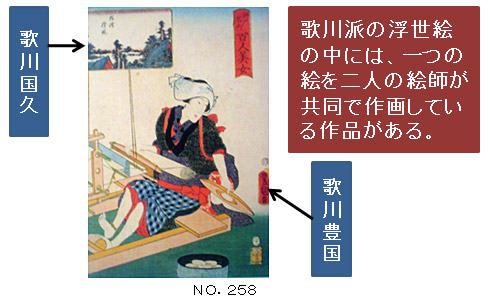

僕は前から日本の芸術家たちがお互いの良い技術(絵画)を交換しあっていたことに長い間感動してきた。そのことは彼らの間に一つの確かな調和が支配するところの絆が築かれていたという証拠だ。

もちろん、彼らはまさしく兄弟同様の生活をしていたのであって、陰謀の中で暮らしているのではない。彼らのこういう点を見習っていけば、これだけで我々もましになっていく。

−書簡B18 アルル1888年10月3日−

|

やがては他の芸術家たちがこの美しい地にやって来て丁度、日本人が本国で行ってきた事と同じ事をここでするだろう −書簡483 アルル1888年5月7日− |

|

|

|

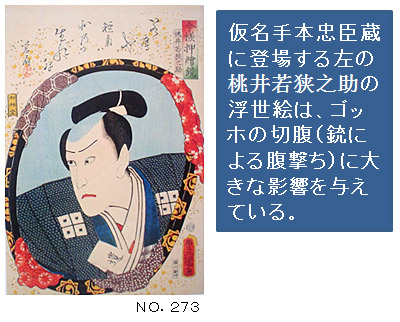

自分で撃ったのです。しくじらなければ良かったのだが −書簡− 誰か僕の代わりに僕の腹を引き裂いてくれないか |

|

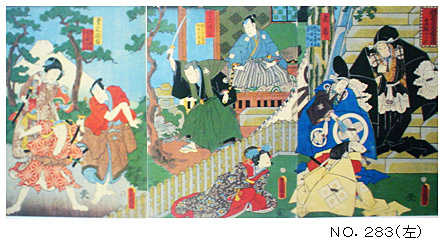

| 仮名手本忠臣蔵の一場面 |

|

■ 来日外国人達が見たユートピア江戸日本。

・「地上で天国(パラダイス)あるいは極楽(ロータスランド)に最も近づいている国だ」 −アーノルド−

・「この地上の天国またその美しい自然」 「十分に満足の行くまで描きだすことは、到底私の力の及ぶところではない」 −フィッセル−

・「確かに日本の美しさは、数え上げれば堂々たる大冊の目録となるだろう」 −チェンバレン−

・「郊外の美しさはたとえようがない。どこに足を向けようと豊饒ですばらしい景観だった」「四周の情勢が変わりさえすれば、こんな美しい国で一生終わりたいと何遍思ったことか。・・・これらの地に住む人々こそ、地球上最大の幸福者であるとさえ思われた」 −ベルク−

・「数多くの公園と庭園がこの江戸を埋め尽くしているので、遠くから見ると、無限に広がる一つの公園の感を与える」 −リンダウ−

・「ヨーロッパには、これほど多くのまったく独特のすばらしい容貌を見せる首都はない。また、概して首都やその周辺の地方に、これに匹敵するほどの美しさ−−しかもそれはあらゆる方向に、数リーグに及んでいる−−を誇りうる首都はない」 −オーリコック−

・「世界中でこれ以上絢爛たる開花と、笑みこぼれるような、そして優雅に満ちた春の植物を求めることはできまい」 −アンベール−

・「わたしは、日本人以上に自然の美について敏感な国民を知らない」 −ボーヴァワル−

・「われわれが通り抜けたのは見事な公園だったのか、それとも日本の首府の周辺地域は、どこに行ってもここと同じように美しいのだろうか。・・・何と変化に富み、豊かな植物群であろう!・・・眼前に突然、魂に焼きついて一生消えずに残るにちがいない景観が広がった。・・・見たまえ、これが江戸だ」 −ヴィシェスラフツォフ−

・「この道路に面した百姓家は絵のように美しく、とても実利一点張りの用途を持つものとは思えない。現実の住みかというよりは、むしろ今まさに巻いて片づけようとする舞台用の絵のようなのだ」 −シッドモア−

・「日本人は何と自然を熱愛しているのだろう。何と自然の美を利用することをよく知っているのだろう。安楽で静かで幸福な生活、大それた欲望を持たず、競争もせず、穏やかな感覚と慎しやかな物質的満足感に満ちた生活を何と上手に組み立てることを知っているのだろう」 −ギメ−

・「日本人は狂信的な自然崇拝者である。ごく普通の労働者でさえ、お茶を満喫しながら同時に美しい景色を堪能する」 −スエンソン−

・「われわれの最初の日本の印象を伝えようとするには、読者の心に極彩色の絵を示さなければ無理だと思われる」 −オリファント−

・「日本の農民にあっては、美的感覚は生まれつきのものなのだ。たぶん日本の農民には美的感覚を育む余裕がヨーロッパの農民よりもあるのだろう。というのも日本の農民はヨーロッパの農民ほど仕事に打ちひしがれてはいないからだ」 −ヒューブナー−

・「この国の人々が、美しい景色をいかにたのしむかを見ることは興味がある。誇張することなしに、我国の百倍もの人々が、美しい雲の効果や、蓮の花や、公園や庭園をたのしむのが見られる」 −モース−

・「日本人の性格の注目すべき特徴は、最も下層の階級にいたるまで、万人が生まれつき花を愛し、2、3の気に入った植物を育てるのに、気晴らしと純粋なよろこびの源泉を見出していることだ」 −フォーチュン−

・「誰かの言葉に『自然がいつも明るく美しいところでは、住民はその風景に心がなごみ、明るく楽しくなる』というのがありましたね。この国の人たちがまさにそれで、日本人はいつのまにかそういう自然に感化され、いつも陽気で、見た目によいものを求めながら自分を深めてゆくのです」 −バラ−

・「長崎の住民には、住民同様に扱われている犬の数も加えるべきかも知れない。・・・往来の至るところに犬が寝そべっていて、馬が通ろうが人が通ろうが退こうともしない」 −ケンペル−

・「私は(人力)車夫がいかに注意深く道路にいる猫や犬や鶏を避けるかに気がついた。今までのところ、動物に対して癇癪を起したり、虐待したりするのを見たことがない」 −モース−

・「私の別当頭は、犬が死んだことを聞くとすぐにかけつけて、かご製の経かたびらに犬を包み、とむらいをした。・・・あるゆる階級の一団の助手たちが、あたかも彼ら自身の同族の者が死んだかのように、悲しそうな顔付きでまわりに集まってきた」 −オールコック−

・「馬に荷物をのせすぎたり、虐待するのを見たことがない。・・・荒々しい声でおどされることもない。馬が死ぬとりっぱに葬られ、その墓の上に墓石が置かれる」 −バード−

・「断固として商売を拒否した。彼等が言うには、牛が自然死するまで待つのであれば売ってもよいが、賭殺するなら売らないというのであった」 −ブラントン−

・「どの村にも鶏はたくさんいるが、食用のためにいくらお金を出しても売ろうとはしない。だが、卵を産ませるために飼うというのであれば、喜んで手放す」 −バード−

・「鳥という鳥がみなよく人になれている」 −リュードルフ−

・「日本群島のもっとも特色ある風景の一つは、莫大な数の鳥類で、鳴声や羽搏きで騒ぎ立てている」 −アンベール

・「肥沃な土壌と良い季節と勤勉な国民」「平野は肥沃で耕され、山には素晴らしい手入れの行き届いた森林があり、杉が驚くほどの高さまで伸びている。住民は健康で、裕福で、働き者で元気がよく、そして温和である」 −オールコック−

・「誰の顔にも陽気な性格である幸福感、満足感、そして機嫌のよさがありありと現れていて、その場所の雰囲気にぴったりと融け合う。彼等は何か目新しく素敵な眺めに出会うか、森や野原で物珍しいものを見つけてじっと関心して眺めている時以外は、絶えず喋り続け、笑いこけている」 −パーマー−

・「ここには詩がある。ここでは抒情詩も牧歌的ロマンスも、人が望むありとあらゆるものが混然一体となって調和していた。平和、底抜けの歓喜、さわやかな安らぎの光景が展開されていた」 −ヴェルナー−

・「その景色は妖精のように優美で、その美術は絶妙であり、その神のようにやさしい性質はさらに美しく、その魅力的な態度、その礼儀正しさは、謙虚であるが卑屈に堕することなく、精巧であるが飾ることもない。これこそ日本を、人生を生甲斐あらしめるほとんどすべてのことにおいて、あらゆる他国より一段と高い地位に置くものである」 −アーノルド−

・「日本の下層階級は、私の看るところをもってすれば、むしろ世界の何れの国のものよりも大きな個人的自由を享有している。そうして彼等の権利は驚くばかり尊重せられていると思う」「町人は個人的自由を享有している。しかもその自由たるや、ヨーロッパの国々でも余りその比を見ないほどの自由である」「法規と習慣さえ尊重すれば、決して危険はない」 「日本政府は民衆に対して、あまり権力を持っていない」 −カッテンデューケ−

・「自分たちの義務を遂行する日本人たちは、完全に自由であり独立的である。奴隷制度という言葉はまだ知られておらず、封建的奉仕という関係さえも報酬なしには行われない。勤勉な職人は高い尊敬を受けており、下層階級のものもほぼ満足している」「日本には、食べ物にこと欠くほどの貧乏人は存在しない。また上級者と下級者との間の関係は丁寧で温和であり、それを見れば、一般に満足と信頼が行きわたっていることを知ることができよう」「将軍や大名、それに上級武士階層は何ら羨むべき存在ではない」 −フィッセル−

・「確かに公職についていない者はかなり自由な生活を楽しんでいますが、支配層に属する日本人はひどい拘束に耐えて暮らしています。ヨーロッパでは国の主権者は国家最高位にある公僕とみなされていますが、日本では掟の奴隷のかしらとさえ呼ばれているのです」 −ドンケル・クルティウス−

・「形式的外見的には一般民衆の自由があって民主的な制度をより多くもっている多くの国々以上に、日本の町や田舎の労働者は多くの自由をもち、個人的に不法な仕打ちをうけることがなく、この国の主権をにぎる人々によってことごとに干渉する立法を押しつけられることもすくないのかも知れない」−オールコック−

・「江戸には現に二つの社会が存在していて、一つは武装した特権階級で、広い城塞の中に閉じ込められており、もう一つは、武器は取り上げられ前者に屈服させられてるが、自由から得られる利益をすべて受けているらしい」 −アンベール−

・「ヨーロッパにもこれほど自由な村組織の例はないほどだ」 −ヒューブナー−

・「身分の高い者が自分より下級の者と応対するときに役人風を吹かすことも、はるかにすくない」「つねにいんぎんで穏やかに話しかける」「まったく正比例して、他人を腹立たせたり、他人の気にさわることを避けるために、ひじょうに気を使う」 −オールコック−

・「ヨーロッパ人であるわたしがもっとも驚いたのは、日本の生活のもつきわめて民主的な体制であった。モンゴル的な東洋のこの僻遠の一隅にそんなものがあろうなどとは予想もしていなかった」「大部分のヨーロッパ農民よりも幅広い独立性を享受している」 −メーチニコフ−

・「私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど、子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。ニコニコしている所から判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい」 −モース−

・「横浜から東北、北海道の陸路を四カ月かけて旅したが、一度も危険を感じた事は無かった。武士道の倫理で成り立っている素晴らしい国。『籠かき』は、はじめ裸同然で醜いと思ったが、彼等が醜くないことを知る。極めて彼等はジェントルマンである。私は神にこれ程高潔・誠実で明るい男達の事を忘れないでくれと祈った」 −イザベラ・バード−

・「江戸庶民の特徴:社交好きな本能、上機嫌な素質、当意即妙の才」

「日本人の働く階級の人達の著しい特徴:陽気なこと、気質がさっぱりとして物に拘泥しないこと、子供のようにいかにも天真爛漫であること」 −アンベール−

・「社会の連帯ということがいかに大切かということを忘れるおそれのある人は、日本にきて住めばよい」 −オールコック−

・火事の際に「一般には、罹患者にたいして皆がたいへん親切にしますし、その地域全体が、家を奪われた人々を保護するために自分たちの家を解放します」 「大工は地面が冷たくならないうちにもう仕事を始める」 −フレンザー−

・「焦土と化したばかりの場所に日本家屋が建て直されるスピードは驚嘆に値し、比類がない。大火のあと12時間のうちに、小さな店で仕事を始める」 −シッドモア−

・「日本人が、燃え尽した古い家々のあとに新しい家々を急造するやりかたは驚異だ。余燼がまだ燻っているのに、灰からよみがえったフェニックスのように新しい家が建てられているのが見受けられる。火事が収まって2、3時間も経つとひとつの通りがまるごと再建されるのだ」 −ジェフソン=エルマースト−

・火事に際し「日本人はいつに変らぬ陽気さを保っていた。不幸に襲われたことをいつまでも嘆いて時間を無駄にしたりしなかった。持物すべてを失ったにもかかわらずである。・・・日本人の性格中、異彩を放つのが、不幸や廃墟を前にして発揮される勇気と沈着である」 −スエンソン−

・火事に際し「この人たちが快活なのを見ると救われる思いだった。笑ったり、しゃべったり、冗談を言ったり、タバコを吸ったり、食べたり飲んだり、お互いに助け合ったりして、大きな一つの家族のようだ。家や家庭から追い出されながら、それを茶化そうと努め、助け合っているのだ。涙に暮れている者は一人も見なかった」「驚嘆したことには、あちらこちらに新しい建築の枠組みが立てられていた。その進行の早さは驚くべきものだった」 −クララ・ホイットニー−

・「日本人の暮らしでは、貧困が暗く悲惨な形であらわになることはあまりない。人々は親切で、進んで人を助けるから、飢えに苦しむのは、どんな階層にも属さず、名も知れず、世間の同情にも値しないような人間だけである」 −アルミニヨン−

・「生きていることをあらゆる者にとってできるかぎり快いものたらしめようとする社会的合意、社会全体にゆきわたる暗黙の合意は、心に悲嘆を抱いているのをけっして見せまいとする習慣、とりわけ自分の悲しみによって人を悲しませることをすまいとする習慣をも合意している」 −アーノルド−

・「挙動の礼儀正しさ、他人の感情についての思いやり」 −モース−

・「誰彼となく互いに挨拶を交わし、深々と身をかがめながら口もとにほほえみを絶やさない」「その住民すべての丁重さと愛想のよさにどんなに驚かされたか。・・・地球上最も礼儀正しい民族であることは確かだ」 −ボーヴァワル−

・「彼らの無邪気、素直な親切、むきだしだが不快でない好奇心、自分で楽しんだり、人を楽しませようとする愉快な意志は、われわれを気持ちよくした。一方婦人の美しい作法や陽気さには魅力があった。さらに、通りがかりに休もうとする外国人はほとんど例外なく歓待され、『おはよう』という気持ちのよい挨拶を受けた。この挨拶は道で会う人、野良で働く人、あるいは村民から絶えず受けるものだった」 −ブラック−

・「世界のいかなる地方においても労働者の社会で下田におけるよりもよい生活を送っているところはあるまい」「私はこれまで、容貌に窮乏をあらわしている人間を一人も見ていない。子供たちの顔はみな満月のように丸々と肥えているし、男女ともすこぶる肉付きがよい。彼らが十分に食べていないと想像することはいささかもできない」 −ハリス−

・「警察から聞いたところでは、港には22000人のよそ者が来ているとのことだ。しかし、祭日を楽しんでいる32000人に対して、25人の警官の一隊で十分なのだそうだ。私は午後3時に立ち去るまで、酒に酔っているものは一人も見なかったし、乱暴な振る舞いや無礼な振る舞いを一例も見なかった。群衆に乱暴に押されることもまったくなかった。というのは、人びとがひどく込み合っているところでさえ、人びとは自分から輪を作って、私に息のつける空間を残してくれたのである」 −リンダウ 文久元年 長崎の守護神の祭−

・「良い立ち居振る舞いを愛するものにとって、この「日出る国」ほど、やすらぎに満ち、命をよみがえらせてくれ、古風な優雅があふれ、和やかで美しい礼儀が守られている国は、どこにもほかにはありはしない・・・」 −アーノルド−

・「日本人は私がこれまで会った中で、もっとも好感のもてる国民で、日本は貧しさや物乞いのまったくない唯一の国です。私はどんな地位であろうともシナに行くのはごめんですが、日本なら喜んで出かけます」 −オリファント−